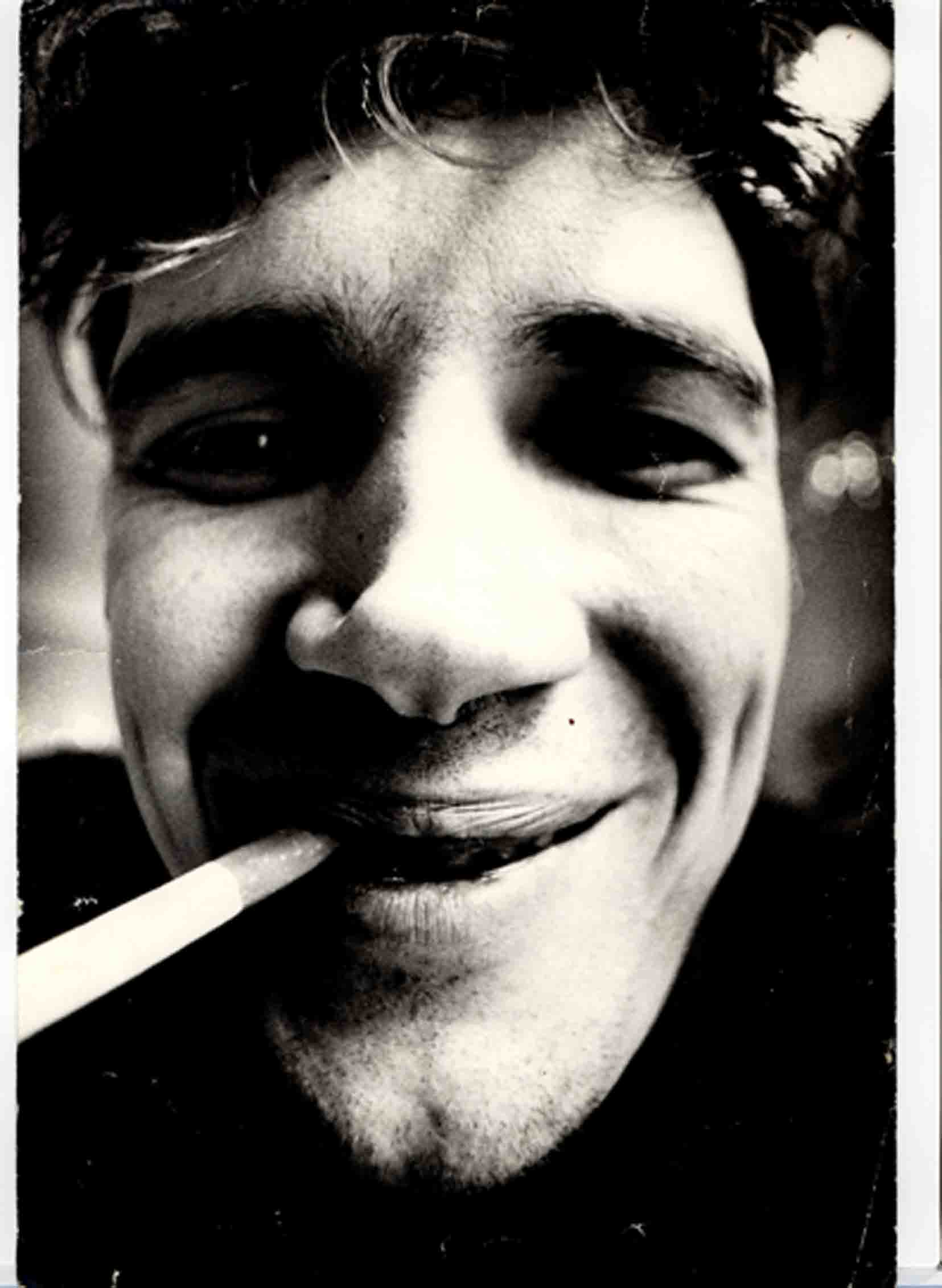

Cергей Тимофеев

|

Милая Галя! После того сумбурного разговора, из которого получилось такое затейливое интервью, хотелось бы преодолеть ту некоторую поверхностность, которая присуща изначально этому жанру и некоторую неловкость, которую я испытываю перед собой и товариществом. Для большей полноты картины я ещё попросил Гошу и Авдея Тер-Оганьяна ответить на вопрос, который давно завис в воздухе: «Что я могу рассказать о моём искусстве?». Кстати, и сам катнул несколько строк… Ты знаешь, хочется поехать в какой-нибудь мелкий городишко, провинциальный до онтологического ужаса, посидеть в кругу местной интеллигенции, посмотреть и послушать, как изящно они язвят по поводу недостатка сахара и именно здесь предвосхитить себя — какие трагедии ожидают нас в будущем. В этих мелких городишках, скажу я тебе, и сбирается всё изломанное, надрывное, закомплексованное. Затем, сконденисировавшись, всё это едет каким-нибудь поездом типа Таганрог-Москва, туда, где строятся баррикады для борьбы с отжившим и реакционным, укладывается и выпирает таким из этих баррикад, закрученным многогранником (стыдно сказать что напоминает). Провинциальное сознание определяет сознание мира, каким бы передовым это сознание мира ни было б. Именно здесь, в каком-нибудь Урюпинске, так самозабвенно жаждут переустройства мира. Именно здесь зреют будущие ефрейторы, и именно они, униженные собственным обреченным существованием среди домиков, утопающих в зелени, приходят к власти раз за разом, и мстят, мстят, мстят… Но, как бы ни было печальным это предисловие, я люблю именно такие городишки и именно здесь, потому что в столицах они начинают сатанеть… Что касается искусства, то я… То я, видимо, буду повторяться, но как хорошо, когда это было иллюзией – это так спасало от ефрейторов, и спасёт еще не раз. Тем более, иллюзия, реализованная пластически, но мне трудно говорить, потому что об этом нельзя говорить. Меня очень волнует – почему в алфавите 33 буквы? Этого определенно мало. Почему три цвета и семь нот? Осознание этого ограничивает меня. Постоянно хочется ставить знак бесконечности. Бог есть, но он изрядно поистрепался и постарел. Он стал сентиментальным, плачет по любому поводу. За это я люблю его. В Москве холодно и неуютно. Все хотят ехать в Нью-Йорк. И едут. Но я не люблю американцев: они слишком хорошо живут, они постоянно жуют резинку, братаются и говорят, что всё о` key. Оно, конечно, так, но зачем орать об этом каждые пять минут? И эта гнусная привычка класть ноги на стол! Видимо, отсюда и искусство у них такое – здоровое и отвлеченное. И бог, у них, вероятно, в майке «Монтана», в шортах «Леви страус», поджарый и загорелый. Очень хочу попасть в коммунизм, потому что на данный момент, это самое, что ни на есть метафизическое понятие – обезвоженное и лишё««««««««` «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««нное всякой диалектики. Диалектика скучна причинно-следственным принципом – всё наперёд известно. На днях я умолял Гошу написать о пост-человеке. Если он напишет, то тогда все будет ясно. Р.S. Не принимаю Ницше. Типичное, ненавидящее себя, провинциальное сознание. Опубликовано в 4 номере журнала «Ура Бум Бум» в 1990 году как послесловие к интервью Сергей Тимофеев: Провинциализм – вот что нас занимает! More from my site |