Юрий Фесенко. МАЛЬЧИК С МАСКАМИ

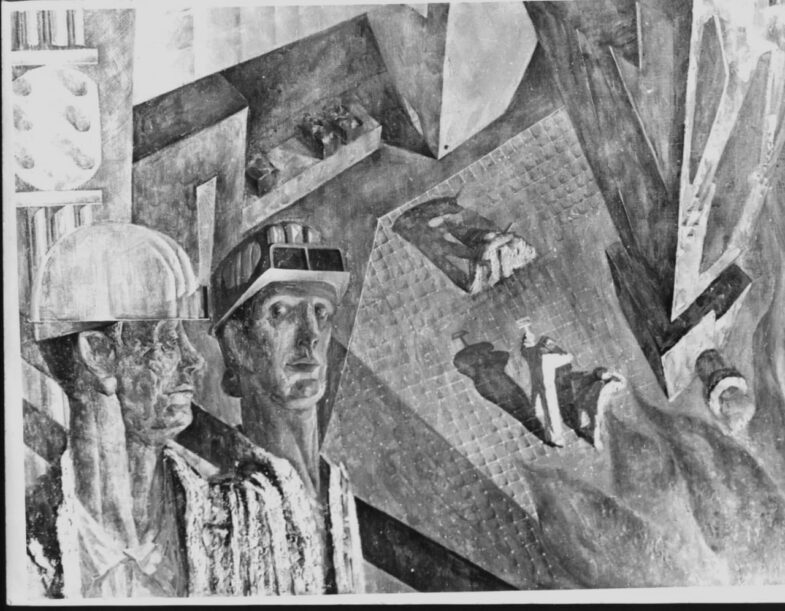

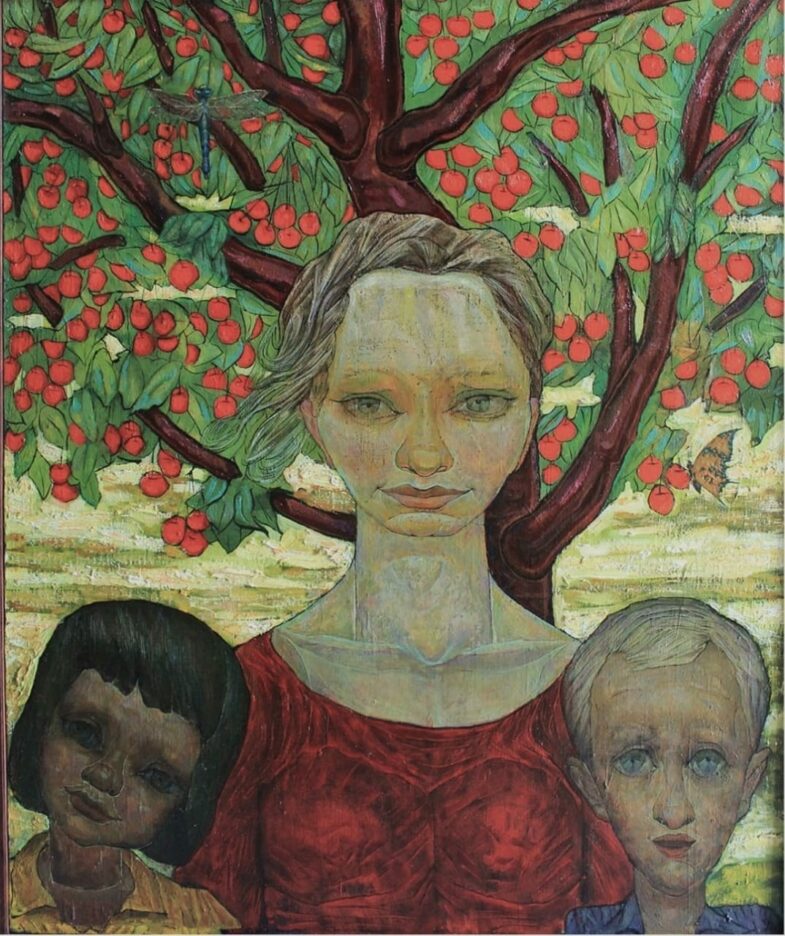

В отличие от поэта Жерара де Нерваля, в зрелые годы совершившего путешествие на Восток, но попавшего в свою внутреннюю реальность, в мир «каменных и металлических цветов, деревьев, рек и садов, заселённых душами мифологических предков»*, художник Леонид Стуканов ещё в младенчестве совершил своё главное в жизни путешествие. Покинув в 1949 году Нижнюю Саксонию, занятый британской армией край отца, он оказался в Таганроге, на родине матери, приобрёл и сберёг в своём дорожном багаже фантастический синклит протокультур, впоследствии ставших его «Картиной мира». Рассматривая холсты и рисунки зрелого автора, можно только догадываться, какие сокровища сохранила его детская бессознательная, а, скорее, генетическая память, удивляться причудливому переплетению корней немецкого экспрессионизма и русского модерна, романтизма и аналитического искусства. Даже сегодня, через десятки лет после создания его ранних произведений, пресыщенный информацией знаток искусств оказывается обескураженным перед загадкой созданных художником образов. В основе секрета притягательности этих произведений, возможно, лежит глубина высказываний и надежда найти выход из погружения в эту глубину, обилие подробностей, скрывающих целое, и возможность увидеть, как из них складывается это целое, приглашение построить новую форму и одновременно её разрушить, застыть перед запертой дверью, ведущей к сокровенному творчеству, и получить надежду её отпереть. Но особое место в создании секрета отведено судьбе самого автора. Именно она, в жёсткие послевоенные годы, отмеченные изменённым отношением соотечественников к мальчику-полукровке из Германии, создала в нём художника Леонида Стуканова. По всей видимости, обострённый деформацией изобразительный язык художника, сформировавшийся в конце 60-х — начале 70-х годов, напрямую был связан с его судьбоносным детским опытом получения ран и их заживления, сравнения стужи одиночества с теплом дружбы, горечи обид — со сладостью побед. К тому времени почти вся советская изобразительность зависела от словесного образа, и в этом Леонид Стуканов не был исключением. Однако, его «советскость» была только ширмой, вернее, маской, скрывающей другие слова и иные образы с «нездешней» коннотацией. Персонажи его произведений только притворяются представителями развитого социализма. В них угадываются скорее сущности героев Гофмана и Оскара Уайльда, чем типажи из «рабочих романов» или какой-нибудь Васёк Трубачёв. Его «Мальчик с маской», написанный автором в начале 70-х, это портрет самого художника-ребёнка, за спиной которого взрослый, угрожающий своей величиной мир, с его культурным наследием и подавляющей необъятностью, а впереди — завораживающая неизвестность, пугающая своей пустотой.  На холсте «Сталевары», созданном художником в начале 70-х годов и ныне утраченном, два персонажа лукавят, представляясь зрителю рабочими-металлургами с физиономиями горьковских босяков, а на деле они только астронавты или, скорее, путешественники, в защитных футуристических касках-шлемах равнодушно проходящие (пролетающие) мимо мартеновской печи, не удостоив её даже взглядом.  Условная полуфигура матери с детально прописанными лицами двух детей изображена на фоне дерева с красными плодами (холст «Вишня», созданный в 1974 году). Но стоит отвести взгляд от её лица-маски, и перед нами уже не крона вишнёвого дерева, а, скорее, Божественный покров Матери мира, раскрытый над всеми нами, над будущими Адамами и Евами, над предстоящим круговращением времён. Но не только подлинный смысл произведений художника Леонида Стуканова скрыт от нас выдуманными им хитроумными масками, он сам стал маской — символом самого себя, скрыв от нас разгадку тайны творчества из своего детского дорожного багажа. Он взял его с собой, уйдя в неизвестном направлении. * Ги Бартелеми, «L’Ailleures de L’Orient» Ю. Фесенко Москва-Орсе, июль 2025 More from my site |