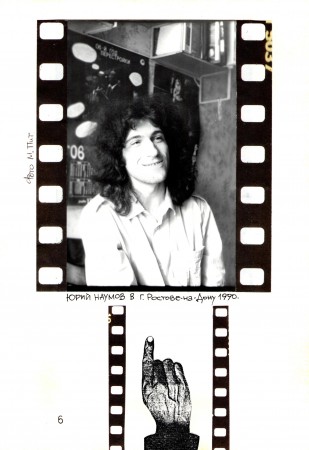

Юрий Наумов: «Не хочу работать на эту блядскую мифологию»

|

Акустическая гитара Юры Наумова перевязана верёвочкой с пломбой — вокруг корпуса, наподобие манускрипта. Верёвочка означает, что гитара прошла специальную комиссию и ей дозволен выезд за пределы нашей великой и многострадальной. Навсегда. Но о том, что Юра Наумов уезжает на жительство в Соединённые Штаты, мы. условились в интервью не писать. Вернее, не зацикливаться на этом. Хотя говорили об этом много. И ещё было условлено: сексуально-аграрные поэмы, которые Юра начитал на диктофон, тоже пойдут в «Иллюзию Независимого Радио» не раньше того времени, когда воздухоплавающая птица пересечёт океан. Условия оговорены. Теперь интервью. — Почему ты говоришь, что твоя школа — доморощенная? — Ты думаешь, я могу подыскать ей более точное определение? Я — самоучка в чистом виде. Моя любимая фигура в роке — Пейдж, но на одном из последних мест в моём сознании котируется то обстоятельство, что Пейдж — великий гитарист, потому что прежде всего Пейдж — фигура! Человек, создавший вокруг себя громадный энергетический клубок, композитор, умница! Получилась такая штука: я выбрал в качестве любимого артиста великого гитариста мира не за то, что он великий гитарист, или скажем так: и за то, что он великий гитарист, но это — в последнюю очередь. Я никогда не пестовал этого в себе. Ну, была у меня мечта стать композитором, музыкальное всегда во мне превалировало над текстовым. Понимаешь, в конечном итоге общий рисунок ковра мне был интереснее способности скоро и качественно вышивать. То есть я отталкивался от общей картинки… И мой путь в гитаристы — это путь обломов. Я хотел стать хорошим роковым барабанщиком, но выяснил, что мой вестибулярный аппарат к этому не приспособлен: я могу оторвать руки одну от другой, но я не могу руки оторвать от ног! То есть это какой нужно иметь отвязанный вестибулятор, чтобы разъединить в ритмической взаимозависимости свои четыре конечности и заставить их работать независимо — в пространстве и во времени! Я на такое не способен. Это одно. И я взял элементы барабана и перенёс их на гитару. Второе: я мечтал создать группу — ни х..я не вышло. Я был неплохим бас-гитаристом в течение четырёх лет, если бы я прогрессировал, то был бы очень приличным бас-гитаристом — на теперешнем уровне себя как гитариста, или даже лучше, я чувствовал к этому вкус. Но бас-гитара имеет предел звуковых возможностей — каким бы клёвым не был сам гитарист. Я тогда пошёл по такому пути — я придумывал какие-то гитарные риффы и учил их играть другого гитариста, чтобы самому под свою музыку играть на бас-гитаре! Этот проект лопнул — ладно, б…, хорошо — я стал привносить в манеру как барабанные форшлаги, так и басовые элементы. Во многом я отталкивался от звука, которого достигли на «Физикл граффити», это было уже очень близко к моему идеалу в роке. Вот ты представь ощущения поварёнка, который попал на кухню: ты смотришь не взглядом гурмана, потребляющего блюда, а взглядом человека, у которого есть такое чувство: ты врубаешься во все эти специи и ты перепробовал все эти ох…тельные торты, мясные и диетические блюда — то есть тебе дано от природы во всём этом рубить… На мировой кухне есть несколько дядек, умеющих готовить, и тебе дано понимать, что вот этот всегда корицы не докладывает, а вот у того слишком много лаврового листа… Но есть люди, на 95% сделавшие всё, как надо по твоему вкусу, как в альбоме «Физикл Граффити». Но есть одно «но» — как достигается давление? С барабанами всё великолепно: дальше Бонэма ехать некуда — это конечный пункт; плантовский голос — всё клёво, но давление достигается пейджевской вязкой гитарой, и тут я понимаю — вот где мне чуть-чуть не хватает, вот где я хочу чуть-чуть переиначить. Давление по силе, по энергетической массе должно быть таким же, но оно должно достигаться прозрачным способом — должен давить не металл, а громадная, совершенно прозрачная глыба стекла. Должна навалиться льдина — тяжеленная, многотонная, но она должна просвечиваться, вся её кристальная структура просматривается насквозь. Вот та корица, которой мне не хватало. Вот тот маленький шаг, который мне нужно было проэволюционировать самому, чтобы уже близкий к идеалу цепеллиновский звук, чтобы из 95% — к ста, чтобы из девятки — в десятку… Примерно это я сделал в «Азиатской мессе». Для меня это на таком же уровне — не ниже. Я понимаю, что это нагло звучит — приехал мальчик из Москвы в Ростов и начинает гнать такие штуки. Лед Зеппелин где-то там, а ты — щегол! Но мы говорим сейчас не об этом, а о технологии, о кухонных делах. В идеале студийная, кропотливая, на совесть сделанная «Азиатская месса» по тяжести делает энергетику, сопоставимую с тем же «Кашмиром», имеет структурально-прозрачную, совершенно иную гитару. Тоннаж такой же, но прозрачный. Ряд обломов, ряд недовольств, ряд чего-то вымечтанного, но недополученного из мира вне тебя и привёл меня в конечном итоге к моему стилю. Конечно, Галка, он доморощенный, а какой он может быть ещё? Такой вот развёрнутый ответ на маленький вопрос. Жанр диктует форму, но следующий свой вопрос я забыла, а подгонять не хочется, просто плавно выплыл разговор о формуле существования в рок-музыке. — …И Джеггер — рокер, и Леннон, и Хендрикс, и Боуи — рокеры, но все они рокеры по-разному. Я не хочу быть рокером как Боуи и Джеггер. Я хочу быть рокером, как Пейдж: вот дядька, вот величина — записать последний стоящий альбом в 1979 году и скрыться из глаз — и оставаться при этом гигантской фигурой! Попробуй Боуи пропади на десять лет… Конечно, инерция раскрутки велика, его, конечно, запомнят, и имя в рок-энциклопедии набрали бы крупными буквами, но путь Боуи — это путь великого хамелеона, который успевал угадывать, где будет гребень следующей волны, и успевал на него вскочить. В этом смысле очень странен путь Гребенщикова — когда человек стационарно раскручивается как Одарённый поэт, но при этом ставит на имидж… БГ пытается выгадать гребень, хотя существует по жизни как гораздо более устойчивая структура. По-моему, это — трагедия человека, который не смог вписаться сам в себя. Поднятый авторитетом своих любимых артистов, он постоянно прогибался перед примером их пути, так до конца и не прокусив своего отличия и своей силы. Это странный путь, когда человек крал у других, при том, что своё, неповторимое, было сильнее ворованного. Это человек, который не понимает, что «Александр Сергеевич с разорванным ртом», гораздо сильнее «Города золотого». Может быть, он и осознаёт, что собственное-то лучше, но украденное — надёжнее, в нём есть какой-то гарант. — У тебя есть теория разности восприятия музыки южанами и северными людьми: зависимость — в темпераменте, ты связываешь вестибулярный аппарат и классность барабанщика. Давай поговорим о связи сексуального и музыки. — Ты знаешь, я боюсь, что не смогу поддержать разговор не по причине зажатости-закомплексованности, а потому что… В своё время, году в 86-м, я толковал с одной ленинградской художницей… А я, понимаешь, Гребня долго не любил, я ему, собственно говоря, не верил. И только пожив в этом городе, я не то чтобы стал любить его, я стал понимать. Эти болезненные петербургские вибрации — он точно их передал, зафиксировал. Самое смешное, что если бы не он, то эту формулу прозрачного, летящего, неуловимого — хвать, ты хватил воздух, а «оно» незаметно ускользнуло… — открыл бы кто-то другой. Гребень очень островной человек, в нём мало континентального, он как глюк, и его искусство — призрачное искусство. Он по старшинству застолбил участок и этим, кстати, раздавил весь Ленинград: оказывается, быть рокером в Ленинграде и петь по-другому, без стебалова, действительно серьёзно, почти невозможно! Я видел, как некоторые совершенно искренне пытаются уйти в сторону, сделать своё, и всё равно выходят на его островную формулу и ничего с этим сделать не могут! Это забавно. И вот я месяца три как приехал из Новосибирска, живу — не врубаюсь, а эта художница мне и говорит:«Ну ты что, ты не догоняешь — от него такая волна сексуальная идёт, ты не представляешь! Ты что!» (Юра показывает томные прононсы художницы — Г.П.). Потом оказалось, что есть люди, которые сексуальность разрабатывают на концептуальном уровне. Но я, слушая рок, никогда не нуждался в сексуальных флюидах и точно так же никогда не думал о том, посылаю ли я их. Наверное, во мне слабо развиты рецепторы, которые смогли бы отрезонировать на это. У других же, стало быть, «внутренний эпителий» очень богатый, и либидо многое им даёт. А-А-А «Стать травой» А-А! Бах! «Иди ко мне!» А-А (Юра мастерски изображает сексуальные устремления — Г. П.). Я далёк от всего этого. Наверное, в этом смысле я нищий человек. Говорят, что БИТЛЗ — сексуальная группа — я не знаю, моё нутро молчит, наверное, я любил их чем-то другим, не эрогенными зонами, понимаешь? Кстати, в Ленинграде появилась группа ЛАСКОВЫЙ X.. — такие девчонки! — Ты же знаешь, недавно вышла книга Житинского, и меня особенно заинтересовала такая штучка — гэбисты обвинили тебя в сутенёрстве. Вот это козырь! По крайней мере — оригинально. — Книгу я ещё не видел, значит, там на всю страну запротоколировано, как я подвешивался секретарём писателя и про сутенёрство? Ха-ха. Не, ребята, дёргать надо, пока уголовку не стали накручивать. (Смеется — ГП.). На самом деле телега была. Матери одной классной девки, с которой мы жили гражданским браком, любым способом надо было засадить меня в тюрьму. Она мне так и сказала: «Или вы перестанете встречаться с моей дочерью, или вы окажетесь за решёткой». Я ей говорю — «Пардон, Тамара Васильевна». И на меня пришла телега, где я обвинялся в валютных операциях, в том, что я б… содержу, что наркоман… — да во всём. А тогда как раз был разгул кампании по борьбе с наркоманией, и менты мне сказали: старик, мы понимаем, что, скорее всего, это телега, но она запротоколирована, и по факту мы всё равно должны… Давай так: самый главный пункт — обвинение в наркомании, поэтому мы делаем тебе анализ крови и, если что находим, мы будем копать дальше по всем пунктам. И мы поехали в нарколожку — кровь взяли из вены, заставили в трубку подышать, попикать кое-куда. Через два дня мне сказали: «Всё, Юрий Леонидович, прости нас-извини». С-с-сука, но что делать? Я сейчас думаю — а если бы они результат анализов подменили? На каких хрупких нитках это всё подвешено… — Если вспомнить некоторые ранние отзывы типа: Юра в Ленинграде человек новый, поёт длинные песни, а в них про шприцы, про вены… — Меня просто не любят в Ленинграде, и это нормально. Нормально. Понимаешь, в нашей солнечной стране довольно много умных людей, и я не понимаю, б…, какого х… любят очередного художника, ждут ну чего-то, б…, оптимистического. Я не хочу быть очередной обезьяной, которая кривляется в этом зоопарке. Ну почему вы ждёте этого? Что за садо-мазохизм такой? Ну зачем вам нужно, чтобы ещё один человек поелозил мордой в этом говне? «Почему такая безысходность?» Да ё.. твою мать! — После чего ты исчез из Ленинграда? — О меркантильных делах не принято говорить, но если бы не Москва, я бы просто умер с голоду в Ленинграде. Потому что за мои концерты мне максали от 2 рублей 25 копеек, через 7 рублей, и до 15-20… Меня раскрутил один московский мальчик, и где-то в 1986 году за квартирный концерт я стал получать 50-60 рублей и, лабая 3-4 концерта в месяц, я понял, что всё — я выбираюсь. Выбираюсь на отвязанное, независимое и достаточно не голодное существование. Это был забавный момент, потому что в нём есть элемент бессознательной подлости: появляется артист в андерграунде, который хочет делать честные вещи и сохранить независимость, но мы же не духом святым питаемся — поддержите, чуваки. Нет! Халява остаётся халявой. Люди не хотят максать — им просто интересно: и сколько же ты, голубчик, продержишься? И сколько же тебе нужно времени, чтобы стать говном и пойти петь на ЦТ на дне ментов? Ну так поддержите, бля, своими трёшками, чтоб не скурвился! Нет! У нас трёшек нет! Ребята! Да на траву у вас всегда есть — и пятёрочки, и даже червонцы. Если привезли чуйскую шалу, б…, то из двадцать пятого кармана деньги непременно извлекутся. Как же — перетёртая, классная… Это Петербург. Ну просто любопытно — ведь выкрутится же как-нибудь! А интересно — как? И со вторым альбомом моим так было. В студию? Ни-ни. А потом спрашивают: ну так что? Ты так и не записал? Нет, не записал, б… И такое подлое удивление: гляди-ка — не выкрутился чувак! Наблюдение — сгниёт или не сгниёт. Сгнил. Вот жалость-то какая — не выкрутился. Это Петербург. Есть любопытное наблюдение, которое я сделал, живя между двумя столицами — Москву ненавидят в Советском Союзе. Питер, в общем-то, любят. Но дело обстоит так: Москва — очень жёсткий и жестокий город — на поверхности. Это прекрасный город, который покрыт грязной оболочкой, коростой, в которой есть дырки, и можно попасть сразу в тёплую сердцевину. Это удаётся немногим или засчёт удачной подачи сразу, или через очень долгий срок; люди с периферии приезжают в Москву ненадолго, ну хоть на недельку, ну на две — это не то время, чтобы через коросту пробраться. Ленинград, наоборот — мягкий, сердечный, но Ленинград по своему внутреннему пафосу — обречён. И это не случайно, что Башлачёв сиганул из окошка в Ленинграде. В Москве квартир, из окон которых он мог сделать то же самое, минимум в два раза больше. Ленинград своей раскруткой, всей своей вибрацией помогает свести счёты с жизнью. Москва этому противится. В Москве есть вот эта волчья атака: выжить, драться зубами — до последнего. Москва по раскрутке напоминает Америку. Да, волчья, но жизнь, «плюс», понимаешь! В Питере ты падаешь, и руки, которые должны бы поддержать, виновато разводятся перед тобой. Ты пролетаешь этаж, и следующие руки опять разводятся — извини, старик… Х..як! Головы покачиваются: какой был парень! Это Питер — в нём написано: «нет». Он обречён, он помогает смерти. Москвичи просто любят свой город. Они могут уезжать х… знает на сколько и с приятностью вспоминать о нём. Петербуржцы не то что любят, они на Ленинград подсажены, они на нём торчат. Когда они уезжают из Ленинграда, их начинает колотить уже на восьмой-девятый день, как наркоманов. Это чернушная любовь, патологическая. Этот город внутренне болен, хотя своей поверхностной мягкосердечностью он многим импонирует. Коварный город. — «Я надену свой бронежилет, но ты умней, ты будешь целиться в горло»… Откуда выросло это? — Я могу вспомнить единственную ситуацию, которая могла меня к этой строчке подтолкнуть, но её не было передо мной, когда я писал её. И объяснять эту строчку этой ситуацией мне бы не хотелось, потому что это приплюснет её образ, приземлит. Я могу рискнуть — я надеюсь, что ты не приземлишься вслед за объяснением, потому что была лишь ассоциация. В конце 70-х ходил фильм Поллака «Три дня Кондора» с Робертом Рэдфордом в главной роли. Помнишь цэрэушника, который должен был Рэдфорда убрать? Рэдфорд успел смыться, а он прострелил своего, прямо выстрелив ему в кадык, зная, что у него пулезащитный жилет. Профессиональный выстрел. Это могло отпечататься как некий прецедент для того, чтобы подумать вообще на эту тему. Я могу тебе сказать, что, когда я пишу песни, я могу быть носителем знаний, которых в обыденной жизни моей не существует. Когда пишется классная песня, возникает состояние сверхпроводимости: я в песнях гораздо мудрее и лучше себя по жизни, это сверх-я, это концентрат, я неадекватен ему. И, зная это, я, по возможности, хочу быть честным на таком вот уровне. Это страшная вещь: Чингиз Айтматов может писать, а по жизни это карьерюга и просто козёл. Дело не в том — пытаться достигнуть своего сверхуровня или нет… Дело в другом — вписываться ли в социальные имиджевые игры или не вписываться. Ну вот стоит только начать: «Вы — поэт»… Нет, б…, я не поэт… И так далее. Раздувается колоссальный национальный фетиш! И на этом же дрочат, дрочат тысячи! У нас же все со школьного возраста знают, что «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». То есть поэтом — и не мечтай, ты чё, 6…! Человек слова — это п…ц, это сверхсущество, икона, нечто, вызывающее на религиозное отношение к себе, и люди с большой любовью любят играть в эти игры. Я всегда это ненавидел. И тебе по-хорошему предлагают сыграть в эту игру: «Ну старик, ну ты же поэт!». «Да, да» (важно надуваясь и степенно кивая- Г.П.). «А вот эта строка?» и т.п. Понимаешь, там покупают только за деньги, а здесь ещё и за идеологию. — Мне чрезвычайно интересны проявления ложной, фантомной памяти — ты не помнишь, что с тобой происходило в годовалом возрасте, однако… Ты никогда не бывал в городе Ф…, однако точно знаешь, что, свернув за угол и пройдя до переулка с каким-то серебристым деревом на углу, ты найдёшь… И это, действительно, там находится… — Со мной бывали очень странные вещи — среди людей, которые очень любят мои песни, много ребят, чьими настольными книгами являются Гурджиев, Кастанеда, Раджниш. Я никогда не читал эзотерической литературы, и это очень удивляет их — ну как же так, чувак говорит о таких вещах и не… кончай валять дурака, мы-то с тобой знаем… Потом на двадцатой или сороковой минуте выясняют, действительно — не лжёт чувак, не читал. Понимаешь — идёт просто подключение к каким-то штукам, сверхконцентрация. Это даётся дорогой ценой. Понимаешь, я много думал о Сашкиной смерти, потому что, помимо прочего, это ещё и повод понягь что-то в самом себе. Понятно, что это гениальный человек, проникший в одну из сокровенных тайн России, допущенный к тонким и глубоко запрятанным нервам, к каким-то очень важным архетипам страны. Башлачёв — он ведь — щегол — шестидесятого года рождения, в 25 лет носивший в себе уже то знание, которое под стать 70-летнему старцу. За это же расплачиваться чем-то надо! Эти моменты творчества, я их себе представлял спичечными коробками, разбросанными в.пространстве в хаотическом виде и различной конгломерации. И от одного вспыхнувшего коробка поочерёдно взрываются все остальные. И этот конгломерат странно располагается, это непонятно, но могу сказать одно — и это сразу вызывает желание возразить — количество спичечных коробков может быть большим, но запас их ограничен, не бесконечен — вот что важно. Так же, как возможности женщины рожать. Вот родилась девочка, у которой 450-500 фолликул, которые могут стать яйцеклетками. Если даже она проживёт три тысячи лет, она не сможет родить больше пятисот детей — это её лимит. Разумеется, на протяжении 75 лет человеческой жизни это громадное количество, но оно не бесконечно от природы! Коробки можно и за жизнь не спалить, а можно спалить года за четыре, и всё зависит от того, сколько их и какими конгломератами они внутри тебя пространственно располагаются. С Сашкой получилось так — одна-две-три спички, и дальше пошли просто пороховые склады, один больше другого. По-моему, к 86-му году, написав свои главные песни, это была одна громадная выгоревшая зияющая рана изнутри. Это страшный, безумный кайф, резко вспыхнувший и вырвавшийся «Егоркиными былинами», «Ванюшей» и всем остальным, после которого… Это же не за тридцать лет сотворено — за каких-то три года концентрированной сверх-жизни. Всё остальное — чаепития на ночных кухнях с друзьями и всё остальное — это уже не жизнь, это недожизнь, тебе уже просто нечем жить, ты всё уже сжёг к ё… матери! Либо ты пытаешься зализывать раны х… знает сколько лет, либо ты просто превращаешься в шестидесятикилограммовое тело, которое хлопают по плечу и говорят: «Сашка, ты клёвые песни пишешь», а внутри тебя — могила, ты спалил за три года то, что тебе, может быть, было отпущено на сто лет. Но то, как ты был счастлив в своём безумии, со всем остальным рядом, б..ть, не стоит. Всё остальное — мясное существование и около того. При тебе остался интеллект, ты можешь любить литературу, реагировать на хорошую музыку, понимать, что этот — балбес, а этот получше, но всё равно это — х… по сравнению с тем, что в тебе творилось, пока спички в тебе горели! — Наверное, вокруг имени Саши Башлачёва постепенно тоже сложится миф. Юра, ты «не отрабатываешь свою рок-н-ролльную легенду» — опасаешься причисления себя к сонму? — Понимаешь, когда я родился, я оказался услышанным, и до сих пор у меня не возникает сомнения — а вот стоит ли, а вот смогу ли я? Я написал и должен это отдать. То есть способность беременеть предполагает умение вынашивать плод и выпускать его в жизнь. Только это не осознанно, как из слов представляется, а как бы на автопилоте, на примитивных природных делах. Я могу дать и другое объяснение, и третье, но суть проста — это жизнь, это нечто, неразрывно связанное с жизнью. Я так существую, и в этом существовании у меня нет момента внутреннего противоречия: я знаю, что я осуществляю себя так, как надо, грамотно. Понимаешь, существует некий закон гравитации — вот в этой местности люди родились такими и ничего с этим не поделать. Ну ладно, б…, родились вы такими, торчите на этом, но не спекулируйте вы, суки! Но помимо этого рассейского гравитационного поля есть десятки социальных, культурных, мифологических институтов, которые на пошлом, б..дском уровне вот это гравитационное поле начинают обслуживать и осквернять его. И в один прекрасный момент я понял, что меня уволакивает в ту воронку, как одного из художников, одну из фигур, относительно которой у ряда людей вырабатывалось религиозное отношение. В качестве примера в данной стране может быть то, как здесь относятся к Солженицыну люди, чтящие литературу: «Великий писатель земли русской» и всё такое, б…. И я понял, что я буду на своём смешном микроуровне подобному сопротивляться, насколько у меня сил хватит. Я не отрекаюсь от гравитационного поля, но даже бессознательно потакать мифотворчеству — значит, работать на худшее, что есть в России. Работать, в конечном итоге, на ту раковую опухоль, которая расцвела здесь за последние 70 лет, б…. Понимаешь, бл…ская идея сильно опиралась на элемент люмпенства, но за годы кошмара — начиная с 1917 — произошёл сдвиг, который в принципе я расцениваю как позитивный: Россия из страны деревенской стала страной городской. Это великое преимущество перед Китаем. Очень здорово, когда скифский, курганный, степной, б…, взгляд начинает отгораживаться вертикальными структурами, каменными коробками, закрывающими горизонт, и мозги начинают также вертикально структурировать — это эхо цивилизаторских ростков. Обидно только, что этому процессу лет сорок, что наши мозги набиты ещё промежуточной х…етой, и это ещё поколения на два, и это очень опасный момент. Да, тенденция в принципе замешана на искусственном уничтожении… Но… тот же самый… Воротников едет избираться в какие-то адыгейские деревеньки, потому что знает, что в городе вертикальные люди его … прокатят, они его всадят! Да, человечество когда-нибудь съебёт из городов, но предварительно создав в них институты. И они выйдут из городов, будучи вертикальными по сознанию. Я, б…ь, художник и люблю блюз играть, но при всём своём иррациональном замесе кое-какие процессы я понимаю и хочу сработать на вертикальную Россию, на персональную Россию, я не хочу работать на эту б… скую мифологию. В эти игры несложно играть, они недорого стоят; если приглядеться, это пижонство, которое котируется в этой стране. Но есть хрупкая, но очень важная, высоко котирующаяся в моей системе ценностей тенденция, которая в этой стране есть — цивилизаторские ростки. И потому можно и нужно работать только на персону, на отдельно взятую душу — на х…й стадионы, на х..й- массовые мифотворческие дела! Только на вертикального гражданина можно ставить! Я не знаю, может быть, в какой-то глубокой деревне найдётся девочка, которая совершенно ох…еет от «Азиатской мессы», всё равно, я существую как художник, который пишет песни и торчит от этого, и в этом видит свою миссию. Но если мы берём меня как социально-расчётную единицу, которая хочет чего-то осмыслить и чему-то помочь, то я считаю, что в этой стране есть что-то, чему бы я хотел помочь в силу своих жалких силёнок, и я понимаю, что мой КПД увеличивается в этом векторе, если я отказываюсь играть в пошлые мифотворческие игры. Я хочу рассказать тебе смешную историю: у меня есть один очень славный знакомый молодой мальчишка — ему 21-й идёт, он правнук думского депутата Гучкова — Мотька Гучков. Парень умница, склонный к философии, мы с ним сидели на кухне у меня где-то дня три назад, и он говорит: «Слушай, я сейчас перечитываю Бердяева — «Судьбу России»,- и вот странно — мужик-умница, всё правильно подметил, что вот да — Россию воспринимают как женщину, как Богородицу, но он находился в одном шаге от элементарной мысли и не додумался до неё — что есть же подсознательное желание трахнуть эту Богородицу, выебать её! Что Пётр I и Ленин в чисто лобовом виде и решили! Ну, Бердяев был человек серебряного века, он не мог допустить такой мысли, но рядом же был он от ключа к замку!»! И ещё одна мулька его же — я очень ценю авторство, и, если мысль нравится, я всегда называю человека, родившего её. Так вот следующую мысль он выдал в 17 лет: «Это, — говорит, — странно — из всех иностранных языков в России становится популярным язык той страны, с которой предстоит война». Класс, да? ГалинаПилипенко: Если подсознательное не хочет высвобождаться, то можно применять наркотики, дринк, расстроить свои чувства, как Рембо и так далее. Такой метод вызывания подсознательного тобой осуждаем? — Если бы не гитара, я был бы один из них. Мне повезло — я удолбан от природы, от Бога, и это такой классный, естественный кайф, что я не хочу его смешивать с химией и прочей х…нёй. Мне дал это Бог, когда я был маленьким, я очень дорожу и бережно к этому отношусь. У меня много друзей наркоманов, этот мир был мне близок, и много образов перешло в мои песни. Я видел, как они путешествуют, я слышал массу рассказов об этом, я воспринимаю это как человек, который сам чудом избежал того, чтобы не проэкспериментировать. Я просто знаю — я слабовольный малый, я бы втянулся и х..й. бы вылез, я просто знаю свои возможности — беспафосно говорю — это был бы конец. Мне просто дана была чистая линия и не нужно было вгонять себя в раскачку, и какое я имею право говорить, что они — козлы? — Ты говоришь, что не читал Кастанеду и так далее — тебе не интересна эта философия? — Я не очень люблю читать книги, я не очень люблю получать информацию с помощью чёрных значков на белой странице. Мне нравится, когда она приходит каким-то иным путём: через трёп и так далее. У меня срабатывает закон необходимого и достаточного: получается так, что нужная информация сама находит меня, и, когда появляется возможность сопоставить её с массой такой, которую я в своё время пропустил, оказывается, что именно моя — самая важная. Из моря рок-музыки на меня чудодейственным образом вышли именно ЛЕД ЗЕППЕЛИН и БИТЛЗ, потом уже, слушая РОЛЛИНГ СТОУНЗ, ГРЭЙТФУЛ ДЭД, Фрэнка Заппу, КРИДЕНС, Моррисона — что угодно, я понял, что ко мне пришло самое важное, и мне ничего уже не надо было пересматривать. Я не любил литературу, хотя я — профессорский сын, и у нас в доме всего навалом. Выскочил на Булгакова и Александра Зиновьева совершенно на автопилоте! Вот скажи, когда ты первый раз прочла Булгакова, что ты восприняла прежде всего? — Азазелло, Бегемота и остальных. — Вот, потому что Булгаков — милосердный человек, он выстраивает ступеньки к тому, чтобы когда-нибудь ты поднялся до Иешуа и всей этой линии. В этом смысле жесток Тарковский — не можешь сразу прыгнуть на четыре метра? Ну и не х…й рыпаться! — Зиновьев — кто? Ничего не читала. — Некоторые его не любят, я считаю его гениальным, одним из самых лучших и одним из самых страшных для этой системы писателей. «Зияющие высоты», «Жёлтый дом», «Светлое будущее», «Живи», «В преддверии рая», «Записки ночного сторожа». Он никогда не издавался у нас и вряд ли будет. Живёт в Мюнхене. Старику 68 лет. Потом я имел возможность сопоставить и Булгакова, и Зиновьева с Платоновым, Войновичем, Ахматовой, да с чёртом в ступе… Я — интуитивная мишень. И та пуля, которая поразит в десятку, сама меня находит. Понимаешь, есть люди, которые находят годные для себя 30-40 процентов среди прочей шелухи и благодарно на этих процентах оттягиваются. У меня так не получается, я максималист, для меня это — п…дец. Это как цифровая механика 0,1: 0,7 это 0; 0,8 это 0. Вот единица — это да, сработало. Это жёсткая система, но для моего темперамента она — кайф, и я не испытываю потребности развивать её. А потом, знаешь, какая смешная вещь — в один прекрасный момент я понял, почему я буду не допущен к каким-то сферам, и почему мне не будет показано что-то существенное, что могут видеть другие люди — сверхчувствительные, сверхпродвинутые — как Рерихи, например, которые могут попасть в Шамбалу и так далее. Я просто понял механику, по которой я не допущен и, поскольку я лентяй от природы -ну и не е…аться… А причина проста. Почему, допустим, я не вижу Бога, а какой-нибудь продвинутый, крутой чувак увидит? Выглядит это примерно так: допустим, я прихожу в зал, где играет симфоническая музыка — гениальная и ох…ельная. Я сильную музыку могу очень сильно прочувствовать — я могу плакать и всё такое. И сидит урлёныш, пэтэушник такой, на х..й, которому по фигу — что они там пилят! Чувак им заиграл прелюд Шопена — х.-.йня! Понимаешь, это музыка иных вибрационных сфер, она для них недостижима, они не могут попасть с ней в резонансное воздействие. А вот «Мурку» могёшь? С «Муркой» мы срезонируем. «Мурка» — это тот уровень вибрации, на котором мы можем адекватно существовать. Я понял, что не допущен «туда», потому что не смогу раскрутиться на том вибрационном уровне, на котором я смогу соотноситься и входить в резонанс с Богом, с высшими какими-то степенями. Я просто понял, что в этом мире возможно всё. Но я не увижу ни домовых, ни ведьм и т.д. — для того, чтобы раскрутиться, нужно п…дец — существование на равных, или нужно подняться на минимальный уровень высоты, с которого я бы мог соотноситься. Я знаю, что это моя внутренняя проблема. Другое дело, что я лентяй и я не буду лезть из кожи вон, чтобы просветлиться, жить в какой-нибудь келье, в Тибете, ох.-.вать; есть какие-то чистые экологические продукты, не есть ничего, поститься, молиться, чтобы увидеть Богородицу — нет, я распи…яй, мне нравится жить в огромном городе, вибрационный уровень которого достаточно высок, но не настолько, поэтому всякие крутые люди типа Джезуса, Будды или крутых каких-то учителей перед тем, как прийти к людям и дать свою школу, куда-то надолго съебывали — ты заметила? Потому что вибрационные уровни, силовые линии, излучаемые людьми, решающими свои бытовые проблемы, постоянно их подсаживают, подсаживают. А нужно побыть наедине с Богом и окрепнуть в себе. Это так даже на бытовом уровне: когда из кодлы, с которой вы вместе ходили в походы, е..ались, лабали, начинает вдруг вырастать художник, его усиленно спаивают или внушают: «Чувак, да все мы говно», главное, чтобы не пустить — сука, он полез на иной вибрационный уровень. Стоять, Зорька, на х…, куда? Понимаешь? И надо съёбывать от людей, чтобы окрепнуть на том ином вибрационном уровне, чтобы вернуться защищённым, крепеньким. А я знаю, что я лентяй, я никогда на это не пойду, п,.дец. Вот этот ошмёточный вибрационный уровень, на котором я нахожусь — ну в кайф, в кайф. И на моём уровне я не испытываю потребности в толпе, мне не надо быть фашистом, то есть даже этот вибрационный уровень достаточно высок, чтобы фашизм здесь совершенно не проканывал. Для того, чтобы мне жить как артисту или чувствовать, что эта часть моего пути правильно исполняется, я должен петь для персоны. Я должен ставить на персону, работать только на неё, а не для биомассы, которая там култыхается. Это я пытаюсь обозначить тебе в виде мысли, на деле этой мысли даже не возникает — это подспудное поведение, и всё тут. В ночь с 7 на 8 июня Галина Пилипенко впервые опубликовала это интервью в своём же журнале УРА-БУМ-БУМ №5. 1989 Затем в энциклопедии Александра Кушнира «Золотое подполье» в 1994. Издательство «Деком» Нижний Новгород

More from my site |